线性文化遗产的特征及其对旅游利用模式的影响——基于《世界遗产名录》的统计分析

|

张书颖(1991- ),女,博士研究生,研究方向为遗产旅游和旅游地理。E-mail: zhangshuying231@163.com |

收稿日期: 2021-01-17

要求修回日期: 2021-03-06

网络出版日期: 2021-04-28

基金资助

国家社会科学基金重大项目(21ZDA073)

国家自然科学基金项目(41801139)

版权

Characteristics and tourism utilization of linear cultural heritage: A statistical analysis on the World Heritage List

Received date: 2021-01-17

Request revised date: 2021-03-06

Online published: 2021-04-28

Copyright

线性文化遗产是一种特殊的遗产类型,随着人们对遗产完整性不断深入的理解以及遗产活化利用理念的发展,线性文化遗产旅游的重要性日益显现。因此,树立线性文化遗产意识,把握线性文化遗产特征,是推进线性文化遗产旅游利用和可持续发展的重要问题。本文以《世界遗产名录》中收录的线性文化遗产为基础数据,对线性文化遗产的类别与列入标准、资源组合模式和核心区与缓冲区等典型特征进行深入分析,并从旅游空间演化和旅游活化路径两方面总结其对旅游利用模式的影响,以期为线性文化遗产旅游的可持续发展提供科学参考。研究结果表明,线性文化遗产旅游空间结构发展过程遵循“增长极”演化规律,并在遗产文化分层上表现出不同的利用方式和活化路径。

张书颖 , 刘家明 , 朱鹤 , 张香菊 . 线性文化遗产的特征及其对旅游利用模式的影响——基于《世界遗产名录》的统计分析[J]. 中国生态旅游, 2021 , 11(2) : 203 -216 . DOI: 10.12342/zgstly.20210012

Linear cultural heritage is a special type of heritage. Along with the improved understanding of heritage integrity and growing awareness of heritage reuse and utilization, linear cultural heritage tourism is becoming increasingly important. Therefore, promoting the awareness of linear cultural heritage and grasping the characteristics of linear cultural heritage become key issues in encouraging linear cultural heritage utilization and sustainable linear cultural heritage tourism development. World heritage sites are unique tourism resources that can meet multiple tourism demands. Using the linear cultural heritage data from the World Heritage List, this study analyzed the linear cultural heritage characteristics including category and inclusion criteria, resource combination patterns, and core zones and buffer zones. This study also analyzed the influences of linear cultural heritage characteristics on tourism utilization from the aspects of spatial evolution and tourism reuse. The results show that the development of tourism spatial structure followed the rule of “growth pole.” Moreover, there were different paths for reutilization and activation in terms of cultural stratification of heritage.

表1 世界线性文化遗产列表Tab. 1 List of world linear cultural heritage |

| 年份 | 国家(洲) | 名称 | 依托资源 | 主类(亚类) | 标准 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1987 | 中国(亚) | 长城 | 墙体 | 世俗结构(军事和防御工事) | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ | |||||

| 1987 | 德国、英国(欧) | 罗马帝国边界 | 墙体 | 考古遗址(古罗马);世俗结构(军事和防御工事) | Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | |||||

| 1991 | 法国(欧) | 巴黎塞纳河畔 | 河流 | 城市景观(后中世纪的欧洲) | Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ | |||||

| 1993 | 西班牙(欧) | 圣地亚哥康波斯特拉之路:法兰西之路和北西班牙之路 | 朝圣线路 | 宗教结构(基督教) | Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ | |||||

| 1996 | 法国(欧) | 米迪运河 | 运河 | 人类活动(交通和 贸易) | Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅵ | |||||

| 1998 | 奥地利(欧) | 塞默灵铁路 | 铁路 | 人类活动(交通和 贸易) | Ⅱ、Ⅳ | |||||

| 1998 | 法国(欧) | 法国圣地亚哥-德孔波斯特拉朝圣之路 | 朝圣线路 | 宗教结构:(基督教) | Ⅱ、Ⅳ、Ⅵ | |||||

| 1999 | 印度(亚) | 印度山区铁路 | 铁路 | 人类活动(交通和 贸易) | Ⅱ、Ⅳ | |||||

| 2000 | 法国(欧) | 卢瓦尔河畔叙利与沙洛纳间的卢瓦尔河谷 | 河谷 | 城市景观(中世纪后的欧洲) | Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ | |||||

| 2000 | 奥地利(欧) | 瓦豪文化景观 | 河谷 | 文化景观(延续) | Ⅱ、Ⅳ | |||||

| 2000 | 阿曼(亚) | 乳香之路 | 贸易线路 | 人类活动(交通和 贸易) | Ⅲ、Ⅳ | |||||

| 2002 | 德国(欧) | 莱茵河中上游河谷 | 河谷 | 文化景观(延续) | Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ | |||||

| 2003 | 阿根廷(南美) | 塔夫拉达·德乌玛瓦卡 | 河谷 | 文化景观(延续) | Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ | |||||

| 2004 | 日本(亚) | 纪伊山地的圣地与参拜道 | 朝圣线路 | 文化景观(联想);宗教结构(本土) | Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ | |||||

| 2004 | 安道尔(欧) | 马德留-配拉菲塔-克拉罗尔大峡谷 | 峡谷 | 文化景观(延续) | Ⅴ | |||||

| 2005 | 白俄罗斯、爱沙尼亚等国a(欧、亚) | 斯特鲁维地理探测弧线 | 子午线 | 世俗结构(教育) | Ⅱ、Ⅳ、Ⅵ | |||||

| 2005 | 以色列(亚) | 熏香之路-内盖夫的沙漠城镇 | 贸易线路 | 文化景观(遗存) | Ⅲ、Ⅴ | |||||

| 2007 | 加拿大(北美) | 丽都运河 | 运河 | 人类活动(交通和 贸易) | Ⅰ、Ⅳ | |||||

| 2007 | 伊拉克(亚) | 萨迈拉古城 | 河流 | 考古遗址(近东) | Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | |||||

| 2008 | 意大利、瑞士(欧) | 雷蒂亚铁路在阿尔布拉/伯尔尼纳景观 | 铁路 | 人类活动(交通和 贸易) | Ⅱ、Ⅳ | |||||

| 2009 | 英国(欧) | 旁特斯沃泰水道桥与运河 | 高架水道 | 人类活动(交通和 贸易) | Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ | |||||

| 2010 | 墨西哥(南美) | 皇家内陆大干线 | 公路 | 人类活动(交通和 贸易) | Ⅱ、Ⅳ | |||||

| 2011 | 瑞士、奥地利等国b(欧) | 阿尔卑斯地区史前湖岸木桩建筑 | 山脉 | 考古遗址(史前) | Ⅳ、Ⅴ | |||||

| 2011 | 哥伦比亚 (南美) | 哥伦比亚咖啡文化景观 | 山脉 | 文化景观(延续);人类活动(农业) | Ⅴ、Ⅵ | |||||

| 年份 | 国家(洲) | 名称 | 依托资源 | 主类(亚类) | 标准 | |||||

| 2011 | 西班牙(欧) | 特拉蒙塔那山区文化景观 | 海岸 | 文化景观(延续) | Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ | |||||

| 2012 | 斯洛文尼亚、西班牙(欧) | 水银遗产:阿尔马登与伊德里亚 | 贸易线路 | 世俗结构(矿产) | Ⅱ、Ⅳ | |||||

| 2014 | 厄瓜多尔、哥伦比亚等国(南美) | 印加路网 | 道路 | 人类活动(交通和 贸易) | Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ | |||||

| 2014 | 中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦(亚) | 丝绸之路:长安-天山走廊的路线网络 | 贸易线路 | 人类活动(交通和 贸易) | Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ | |||||

| 2014 | 中国(亚) | 大运河 | 运河 | 人类活动(交通和 贸易) | Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ | |||||

| 2015 | 蒙古(亚) | 布尔罕和乐敦圣山及其周围景观 | 山脉 | 宗教结构(本土) | Ⅳ、Ⅵ | |||||

| 2015 | 墨西哥(南美) | 腾布里克神父水道桥水利设施 | 水道桥 | 世俗结构(市政及公共工程) | Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ | |||||

| 2017 | 克罗地亚,意大利,黑山(欧) | 15至17世纪威尼斯共和国的防御工事 | 道路 | 世俗结构(军事和防御工事) | Ⅲ、Ⅳ | |||||

| 2018 | 丹麦(欧) | 冰与海之间的因纽特人狩猎场阿斯维斯尤特-尼皮萨特 | 文化景观(延续) | Ⅴ | ||||||

注:① 根据World Heritage Center网站(http://whc.unesco.org/)和World Heritage Site 网站(https://www.worldheritagesite.org/)信息整理。a为白俄罗斯、爱沙尼亚、芬兰、拉脱维亚、立陶宛、挪威、摩尔多瓦、俄罗斯、瑞典和乌克兰;b为瑞士、奥地利、法国、德国、意大利、斯洛文尼亚;c为厄瓜多尔、哥伦比亚、智利、玻利维亚、秘鲁、阿根廷。② 世界文化遗产列入标准:Ⅰ代表一种人类创造性的天才杰作;Ⅱ在一定时期内或某一世界文化领域内,就建筑科技、纪念物艺术、城镇规划或景观设计的发展,促使人类价值观的重要交流;Ⅲ为一种现存或已消逝的文化传统或文明提供独特的至少是不同其它的见证;Ⅳ可作为某一类建筑、建筑群、建筑技术或景观的范例,展现人类历史上一个或几个重要阶段;Ⅴ可代表一种或多种文化的传统人类居住地、土地利用、海洋利用的杰出范例,或人类与环境的相互作用,特别是在不可逆转的变化下变得易于损坏;Ⅵ与具突出普遍意义的事件或生活传统、思想、信仰、艺术和文学作品有直接或有形的联系(须与其他标准结合使用)。 |

表2 世界线性文化遗产保护区分区方法Tab. 2 Zoning methods for dividing world linear cultural heritage protected areas |

| 类型 | 示意图 | 案例地 | 特点及适用范围 |

|---|---|---|---|

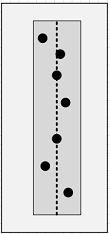

| 四周拓展型 |  | 雷蒂亚铁路在阿尔布拉/伯尔尼纳景观(意大利,瑞士) | 核心区包含遗产自身和资源点,缓冲区在核心区的基础上,向四周拓展。适用于整体型和双侧分散型的资源组合模式的遗产 |

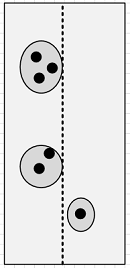

| 单侧拓展型 |  | 特拉蒙塔纳山区文化景观(西班牙) | 核心区和缓冲区都仅在遗产中心轴线的一侧。适用于单侧型资源组合模式的遗产 |

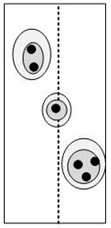

| 两端拓展型 |  | 瓦豪文化景观(奥地利) | 将遗产中心轴线附近的资源划归为核心区,缓冲区在遗产轴线两端。适用于起始位置脆弱的遗产,例如需注意河流上下游关系的瓦豪文化景观 |

| 一体化拓展型 |  | 萨迈拉古城(伊拉克) | 遗产的核心区都紧紧围绕遗产点和资源点设置,缓冲区与核心区联合,设置在更大的空间范围。适用于双侧组团型和双侧分散型资源组合模式的遗产 |

| 类型 | 示意图 | 案例地 | 特点及适用范围 |

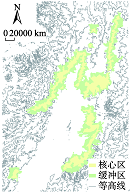

| 多核心拓展型 |  | 哥伦比亚咖啡文化景观(哥伦比亚) | 遗产的核心区都紧紧围绕遗产点和资源点设置,缓冲区在各个核心区的基础上向外拓展,表现为多个缓冲区的跨界合作。适用于双侧组团型和双侧分散型资源组合模式的遗产 |

注:案例地地图根据World Heritage Center网站(http://whc.unesco.org/)整理 |

| [1] |

陆小璇. 跨国世界自然遗产保护现状评述[J]. 自然资源学报, 2014,29(11):1978-1990.

[

|

| [2] |

俞孔坚. 世界遗产概念挑战中国: 第28届世界遗产大会有感[J]. 中国园林, 2004,20(11):68-70

[

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

李伟, 俞孔坚, 李迪华. 遗产廊道与大运河整体保护的理论框架[J]. 城市问题, 2004(1):28-31, 54.

[

|

| [14] |

奚雪松, 陈琳. 美国伊利运河国家遗产廊道的保护与可持续利用方法及其启示[J]. 国际城市规划, 2013,28(4):100-107.

[

|

| [15] |

王丽萍. 滇藏茶马古道线形遗产区域保护研究[J]. 地理与地理信息科学, 2012,28(3):101-105.

[

|

| [16] |

金平斌, 沈红心. 京杭运河(杭州段)旅游资源及其旅游功能开发研究[J]. 浙江大学学报(理学版), 2002,29(1):115-120.

[

|

| [17] |

张琳. 江苏省沿“运河”城市旅游资源综合开发研究[J]. 现代营销(学苑版), 2011, ( 6):140-141.

[

|

| [18] |

朱晓青, 翁建涛, 邬轶群, 等. 城市滨水工业遗产建筑群的景观空间解析与重构: 以京杭运河杭州段为例[J]. 浙江大学学报(理学版), 2015,42(3):371-377.

[

|

| [19] |

李创新, 马耀峰, 李振亭, 等. 遗产廊道型资源旅游合作开发模式研究——以“丝绸之路”跨国联合申遗为例[J]. 资源开发与市场, 2009,25(9):841-844.

[

|

| [20] |

杜忠潮, 柳银花. 基于信息熵的线性遗产廊道旅游价值综合性评价——以西北地区丝绸之路为例[J]. 干旱区地理, 2011,34(3):519-524.

[

|

| [21] |

李飞, 马继刚. 我国廊道遗产保护与旅游开发研究——以滇、藏、川茶马古道为例[J]. 西南民族大学学报(人文社科版), 2016,37(2):136-140.

[

|

| [22] |

周睿, 钟林生, 刘家明. 乡村类世界遗产地的内涵及旅游利用[J]. 地理研究, 2015,34(5):991-1000.

[

|

| [23] |

梁学成. 对世界遗产的旅游价值分析与开发模式研究[J]. 旅游学刊, 2006,21(6):16-22.

[

|

| [24] |

王晓梅, 邹统钎, 金川. 国外遗产旅游资源管理研究进展[J]. 资源科学, 2013,35(12):2334-2343.

[

|

| [25] |

任唤麟. 跨区域线性文化遗产类旅游资源价值评价——以长安-天山廊道路网中国段为例[J]. 地理科学, 2017,37(10):1560-1568.

[

|

| [26] |

单霁翔. 大型线性文化遗产保护初论: 突破与压力[J]. 南方文物, 2006(3):2-5.

[

|

| [27] |

张珍珍, 熊康宁, 肖时珍, 等. 全球世界遗产时空分布与列入标准研究[J]. 世界地理研究, 2017, 26(2):152-160+168.

[

|

| [28] |

贾丽奇, 郭华敏. 《实施世界遗产公约的操作指南》中关于“缓冲区”条款的修订解读[J]. 规划师, 2015,31(S2):42-45, 49.

[

|

| [29] |

[ UNESCO. The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention[EB/OL]. [2017-7-12]. http://whc.unesco.org/en/guidelines/.

|

| [30] |

吴必虎, 王梦婷. 遗产活化、原址价值与呈现方式[J]. 旅游学刊, 2018,33(9):3-5.

[

|

| [31] |

喻学才. 遗产活化论[J]. 旅游学刊, 2010,25(4):6-7.

[

|

| [32] |

张建忠, 孙根年. 基于文化遗产视角的陵墓遗址旅游开发——以乾陵、西夏王陵和明十三陵为例[J]. 经济地理, 2011,31(11):1937-1942.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |