“申遗”让游客感知到世界遗产地哪些变化?——基于泉州市UGC网络数据

|

郑群明(1972-),男,博士,教授,研究方向为旅游目的地管理、旅游影响、生态旅游、研学教育等。E-mail: zqmwalter@hunnu.edu.cn |

收稿日期: 2023-02-02

修回日期: 2023-06-06

网络出版日期: 2023-08-04

基金资助

湖南省哲学社会科学基金项目(22YBA047)

What changes have tourists perceived of World Heritage Site after the successful inscription on the World Heritage List? An analysis of UGC web data of Quanzhou

Received date: 2023-02-02

Revised date: 2023-06-06

Online published: 2023-08-04

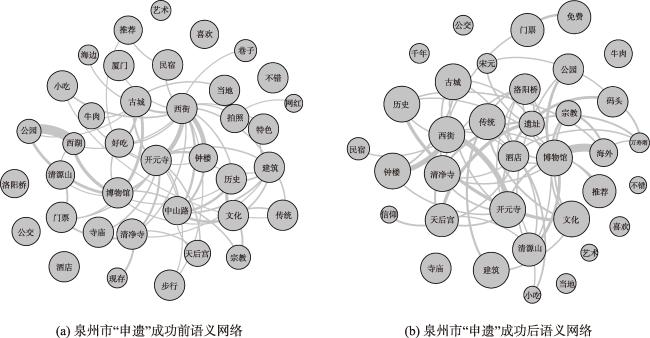

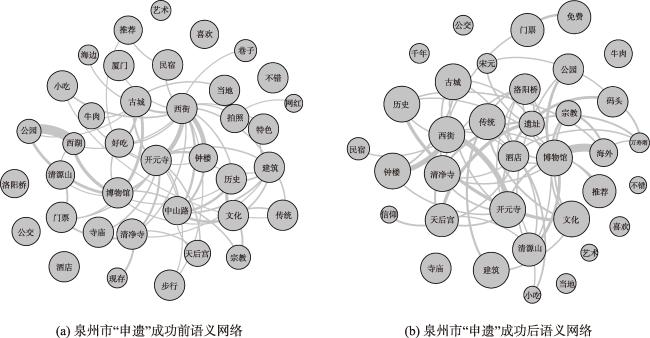

游客是目的地世界文化遗产申报(“申遗”)过程中的重要见证者和体验者。基于认知-情感理论,运用泉州市用户生成内容(UGC)网络文本数据和内容分析法,探究游客在“申遗”成功前后对世界遗产地形象的感知差异,揭示“申遗”对游客形象感知的影响机理。研究发现:相较于“申遗”前,“申遗”后游客对历史、宗教、艺术等文化价值的感知程度加深,对自然类景点的感知弱化;游客对世界遗产地形象感知更加清晰,对文化品牌与地位更加认可;虽然“申遗”后游客对世界遗产地的情感态度总体变化不大,但对世界遗产地的文化地位、服务品质、旅游环境、城市发展等产生了更高期望。文化类目的地通过“申遗”可以触发媒体外驱力和文化内驱力,推动游客对目的地认知形象和情感形象的改变,进而促进游客对目的地品牌认同、服务价值认同、文化认同、地方认同与情感认同的强化。分析“申遗”成功对游客形象感知的影响,可为同类目的地旅游形象的构建和提升提供借鉴。

郑群明 , 洪心妍 . “申遗”让游客感知到世界遗产地哪些变化?——基于泉州市UGC网络数据[J]. 中国生态旅游, 2023 , 13(3) : 438 -452 . DOI: 10.12342/zgstly.20230008

Tourists are important witnesses and experiencers in the process of inscribing a destination as a world cultural heritage. Based on cognitive-emotional theory, user generated content (UGC) web text data in Quanzhou, content analysis methods were used to explore the differences in tourists’ perceptions of the images of World Heritage Sites before and after the successful inscription, and to reveal the impact mechanism of the inscription on tourists’ perceived images. The study found that: compared with the pre-inscription period, tourists’ perceptions of cultural values such as history, religion and art deepened after the inscription, yet their perceptions of natural attractions weakened; tourists’ perception of the image of World Heritage Sites became clearer, and the original brand and status of World Heritage Sites are more recognized; though tourists’ emotional attitudes toward World Heritage Sites has changed not much in general after the inscription, they have higher expectations for the cultural status, service quality, tourism environment, urban development of the World Heritage Sites. Cultural destinations can trigger the media’s external drive and cultural internal drive through the application, which can promote the change of tourists’ cognitive image and emotional image of the destination, and then promote the strengthening of tourists’ brand identity, service value identity, cultural identity, local identity and emotional identity. The analysis of the impact of the successful inscription on tourists' perceived image can provide a reference for the construction and enhancement of tourism images of similar destinations.

表1 感知形象分析类目Tab. 1 Analytical categories of perceived images |

| 一级类目 | 二级类目 |

|---|---|

| 认知形象 | 旅游吸引物 |

| 设施与服务 | |

| 社会环境氛围 | |

| 情感形象 | 正面情绪 |

| 中性情绪 | |

| 负面情绪 |

表2 “申遗”成功前后高频特征词对比Tab. 2 Comparison of high-frequency feature words before and after the successful inscription of Quanzhou on the World Heritage List |

| “申遗”成功前 | “申遗”成功后 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 高频特征词 | 词频 | 词性 | 高频特征词 | 词频 | 词性 |

| 西街 | 1715 | 名词 | 西街 | 1234 | 名词 |

| 开元寺 | 1558 | 名词 | 开元寺 | 1226 | 名词 |

| 古城 | 885 | 名词 | 文化 | 963 | 名词 |

| 建筑 | 841 | 名词 | 古城 | 850 | 名词 |

| 文化 | 758 | 名词 | 历史 | 847 | 名词 |

| 酒店 | 757 | 名词 | 建筑 | 830 | 名词 |

| 历史 | 686 | 名词 | 博物馆 | 758 | 名词 |

| 博物馆 | 672 | 名词 | 传统 | 689 | 形容词 |

| 清净寺 | 633 | 名词 | 酒店 | 527 | 名词 |

| 通淮关岳庙 | 626 | 名词 | 天后宫 | 444 | 名词 |

| 特色 | 527 | 名词 | 清净寺 | 426 | 名词 |

| 钟楼 | 521 | 名词 | 特色 | 417 | 名词 |

| 洛阳桥 | 517 | 名词 | 洛阳桥 | 399 | 名词 |

| 好吃 | 503 | 形容词 | 面线糊 | 381 | 名词 |

| 民宿 | 492 | 名词 | 清源山 | 347 | 名词 |

| 清源山 | 467 | 名词 | 通淮关岳庙 | 336 | 名词 |

| 推荐 | 460 | 动词 | 东西塔 | 310 | 名词 |

| 天后宫 | 446 | 名词 | 钟楼 | 310 | 名词 |

| 厦门 | 443 | 名词 | 喜欢 | 310 | 动词 |

| 传统 | 433 | 形容词 | 遗址 | 309 | 名词 |

| 公交 | 427 | 名词 | 推荐 | 293 | 动词 |

| 面线糊 | 426 | 名词 | 五店市 | 282 | 名词 |

| 喜欢 | 415 | 动词 | 民宿 | 280 | 名词 |

| 小吃 | 415 | 名词 | 府文庙 | 280 | 名词 |

| 拍照 | 385 | 动词 | 好吃 | 279 | 形容词 |

| 不错 | 381 | 形容词 | 寺庙 | 276 | 名词 |

| 寺庙 | 353 | 名词 | 小吃 | 274 | 名词 |

| 门票 | 330 | 名词 | 宋元 | 272 | 名词 |

| 小西埕 | 326 | 名词 | 码头 | 268 | 名词 |

| 肉粽 | 323 | 名词 | 牛肉 | 266 | 名词 |

| 五店市 | 323 | 名词 | 公交 | 261 | 名词 |

| 牛肉 | 322 | 名词 | 宗教 | 261 | 名词 |

| 东西塔 | 316 | 名词 | 海外 | 258 | 形容词 |

| 公园 | 299 | 名词 | 千年 | 254 | 形容词 |

| 崇武古城 | 296 | 名词 | 门票 | 235 | 名词 |

| 承天禅寺 | 281 | 名词 | 海上丝绸之路 | 232 | 名词 |

| 当地 | 261 | 形容词 | 现存 | 229 | 形容词 |

| 步行 | 259 | 动词 | 艺术 | 222 | 名词 |

| 姜母鸭 | 248 | 名词 | 当地 | 219 | 形容词 |

| 府文庙 | 244 | 名词 | 万寿塔 | 204 | 名词 |

| 中山路 | 242 | 名词 | 承天禅寺 | 199 | 名词 |

| 网红 | 231 | 形容词 | 不错 | 198 | 形容词 |

| 妈祖 | 226 | 名词 | 崇武古城 | 196 | 名词 |

| 现存 | 224 | 形容词 | 公园 | 195 | 名词 |

| 咖啡 | 220 | 名词 | 免费 | 193 | 形容词 |

| 宗教 | 219 | 名词 | 醋肉 | 191 | 名词 |

| 海边 | 208 | 名词 | 海鲜 | 191 | 名词 |

| 巷子 | 208 | 名词 | 信仰 | 183 | 名词 |

| 艺术 | 208 | 名词 | 蟳埔村 | 180 | 名词 |

| 西湖 | 208 | 名词 | 妈祖 | 175 | 名词 |

表3 泉州市代表性古迹遗址分类及词频占比变化Tab. 3 Changes in the percentage of classification and word frequency of representative monuments and sites in Quanzhou |

| 价值线索 | 代表性古迹遗址 | “申遗”成功前后词频占比差(%) | ||

|---|---|---|---|---|

| 整体布局 | 制度保障 | 市舶司遗址 | 0.77 | 4.29 |

| 九日山祈风石刻 | 1.17 | |||

| 天后宫 | 0.72 | |||

| 真武庙 | 1.63 | |||

| 多元社群 | 南外宗正司遗址 | 0.82 | -1.21 | |

| 泉州文庙及学宫 | 0.90 | |||

| 清净寺 | -1.78 | |||

| 伊斯兰教圣墓 | 0.15 | |||

| 草庵摩尼光佛造像 | 0.31 | |||

| 开元寺 | -1.96 | |||

| 老君岩造像 | 0.35 | |||

| 城市结构 | 德济门遗址 | 1.18 | 1.18 | |

| 商品产地 | 德化窑址 | 0.11 | 0.31 | |

| 磁灶窑址 | 0.08 | |||

| 青阳下草埔冶铁遗址 | 0.12 | |||

| 运输网络 | 洛阳桥 | -0.76 | 6.10 | |

| 安平桥 | 0.52 | |||

| 顺济桥遗址 | 0.28 | |||

| 江口码头 | 0.21 | |||

| 石湖码头 | 1.33 | |||

| 万寿塔 | 2.56 | |||

| 六胜塔 | 1.96 | |||

表4 “申遗”成功前后泉州市旅游形象情感统计Tab. 4 Attitudinal analysis of Quanzhou tourism image before and after its successful inscription on the World Heritage List |

| 情感类型 | “申遗”成功前 | “申遗”成功后 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 频数 | 频率 /% | 频数 | 频率 /% | ||

| 正面 | 18 301 | 91.62 | 14 231 | 91.71 | |

| 中性 | 96 | 0.48 | 65 | 0.42 | |

| 负面 | 1577 | 7.90 | 1221 | 7.87 | |

| [1] |

张弋明. 世界遗产的申报及其现代开发的思考[J]. 三峡论坛(三峡文学·理论版), 2014(1): 80-83.

[

|

| [2] |

范可. “申遗”: 传统与地方的全球化再现[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版), 2008, 30(5): 46-52.

[

|

| [3] |

胡海胜, 田逢军, 吴书锋, 等. 城镇居民对井冈山申报世界遗产的感知态度研究[J]. 江西财经大学学报, 2017(5): 48-57.

[

|

| [4] |

张朝枝, 游旺. 遗产申报与社区居民遗产价值认知: 社会表象的视角: 开平碉楼与村落案例研究[J]. 旅游学刊, 2009, 24(7): 43-47.

[

|

| [5] |

郑群明, 夏赞才, 罗文斌, 等. 世界遗产申报对居民地方感的影响: 以湖南崀山为例[J]. 旅游科学, 2014, 28(1): 54-64.

[

|

| [6] |

孙九霞. 旅游作为文化遗产保护的一种选择[J]. 旅游学刊, 2010, 25(5): 10-11.

[

|

| [7] |

张朝枝, 周小凤, 宋晓微. 我国世界文化遗产旅游发展现状分析报告[J]. 中国文化遗产, 2018(6): 35-39.

[

|

| [8] |

曾九江, 刘华, 王立国. 游客旅游目的地选择价值标准变化及其应对: 基于SEM的分析[J]. 企业经济, 2020, 39(11): 116-121.

[

|

| [9] |

|

| [10] |

文修绪, 肖时珍. 武陵源风景名胜区旅游形象游客感知研究: 基于网络点评文本数据[J]. 经营与管理, 2022(3): 165-171.

[

|

| [11] |

张海燕. 基于参照群体的旅游目的地形象感知和旅游意向: 以张家界市为例[J]. 吉首大学学报(自然科学版), 2019, 40(1): 84-92.

[

|

| [12] |

春雨童, 王传生, 计卫星, 等. 基于网络文本分析的重游意向旅游形象感知研究: 以厦门鼓浪屿风景名胜区及北京故宫博物院为例[J]. 地域研究与开发, 2021, 40(4): 96-101.

[

|

| [13] |

李文嘉, 张再瑜. 基于垂直社交媒体平台的旅游形象感知与传播策略研究: 以平遥古城为例[J]. 新媒体研究, 2020, 6(16): 1-6.

[

|

| [14] |

郭源浩. 世界遗产地形象危机管理研究: 以丽江古城为例[J]. 中国经贸导刊, 2018(8): 70-72.

[

|

| [15] |

李玺, 叶升, 王东. 旅游目的地感知形象非结构化测量应用研究: 以访澳商务游客形象感知特征为例[J]. 旅游学刊, 2011, 26(12): 57-63.

[

|

| [16] |

肖洋, 梁江川. 新媒体对旅游目的地形象构建的三种力量: OTA、UGC、DMO[J]. 旅游研究, 2018, 10(5): 5-8.

[

|

| [17] |

许亚元, 姚国荣. 基于在线点评的黄山风景区旅游形象感知研究[J]. 世界地理研究, 2016, 25(2): 158-168.

[

|

| [18] |

刘逸, 保继刚, 朱毅玲. 基于大数据的旅游目的地情感评价方法探究[J]. 地理研究, 2017, 36(6): 1091-1105.

[

|

| [19] |

刘逸, 徐晓静, 赵莹. 基于TSE和IPA模型的城市旅游形象感知和差异研究: 以广东省为例[J]. 旅游论坛, 2019, 12(6): 41-49.

[

|

| [20] |

刘逸, 李广涵, 李晓娟. 基于UGC评论和TSE模型的我国游客爱国情感研究[J]. 旅游导刊, 2021, 5(4): 79-96.

[

|

| [21] |

赵宇翔, 范哲, 朱庆华. 用户生成内容(UGC)概念解析及研究进展[J]. 中国图书馆学报, 2012, 38(5): 68-81.

[

|

| [22] |

|

| [23] |

杜亚楠, 邹莹. 黄(渤)海候鸟栖息地成功申遗背景下盐城旅游形象感知变化研究[J]. 经营与管理, 2021(2): 177-181.

[

|

| [24] |

许春晓. 旅游地屏蔽理论研究[J]. 热带地理, 2001, 21(1): 61-65.

[

|

| [25] |

张朝枝, 杨继荣. 建构与协商: 文化遗产与旅游的关系再认识[J]. 旅游学刊, 2022, 37(11): 75-84.

[

|

| [26] |

“泉州: 宋元中国的世界海洋商贸中心”的整体叙事[EB/OL]. [2022-11-15]. https://mp.weixin.qq.com/s/-OZuW1Jc4H323g61UTs3qg.

[The Overall Narrative of Quanzhou: Emporium of the world in Song-Yuan China[EB/OL]. [2022-11-15]. https://mp.weixin.qq.com/s/-OZuW1Jc4H323g61UTs3qg.]

|

| [27] |

刘昱. 文化遗产型旅游景点与城市文化建设的关系[J]. 社会科学家, 2012(6): 73-76.

[

|

| [28] |

丛丽, 徐琳琳, 方小雨. 冬奥会申办成功对北京旅游目的地感知形象的影响[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2021, 57(3): 496-506.

[

|

| [29] |

何珊. 我国世界遗产景区门票价格现状、存在问题及对策研究[J]. 价格月刊, 2016(2): 18-21.

[

|

| [30] |

李苏, 张淑玉. 认知、情感与意向: 地方文化认同及其建构维度研究[J]. 牡丹江大学学报, 2019, 28(7): 109-111, 131.

[

|

| [31] |

张辉, 徐红罡. 触“景”会生“情”吗?: 旅游体验场景和目的地熟悉对游客地方依恋的影响[J]. 旅游学刊, 2022, 38(6): 122-135.

[

|

| [32] |

刘吉昌, 曾醒. 情感认同是铸牢中华民族共同体意识的核心要素[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版), 2020, 40(6): 11-16.

[

|

| [33] |

|

| [34] |

周学军, 吕鸿江. 游客涉入情境下网红旅游目的地形象与游客忠诚的关系研究[J]. 干旱区资源与环境, 2022, 36(1): 192-200.

[

|

| [35] |

王坤, 黄震方, 方叶林, 等. 文化旅游区游客涉入对地方依恋的影响测评[J]. 人文地理, 2013, 28(3): 135-141.

[

|

| [36] |

郑衡泌. 以祠神为纽带和标志的迁移人群的地方认同和融合:以宁波沿海海神信仰为例[J]. 亚热带资源与环境学报, 2011, 6(4): 75-84.

[

|

| [37] |

孙九霞, 周一. 遗产旅游地居民的地方认同: “碉乡”符号、记忆与空间[J]. 地理研究, 2015, 34(12): 2381-2394.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |